|

En la puna catamarqueña, en el departamento Antofagasta de la Sierra, las investigaciones arqueológicas se vienen desarrollando desde hace más de tres décadas, iniciadas por el lic. Carlos Aschero. El copioso caudal de información que tenemos hasta el momento se extiende a los más diversos aspectos de la vida humana de los últimos diez mil años de esta localidad, desde los primeros cazadores-recolectores que habitaron estos espacios hasta nuestro presente, es decir una continuidad ocupacional de varios milenios.

Se trata de un relieve arenoso, relativamente llano en donde se yerguen las antiguas coladas de toba volcánica que ahora forman cerros de pequeño y mediano porte llamados por los lugareños “peñas”. A 17 km al norte de pueblo de Antofagasta, donde los ríos Punilla y Curuto se encuentran, se ubica la localidad arqueológica “Paicuqui”, en donde se recuperaron restos materiales de los antiguos pobladoresque habitaron allí hace aproximadamente quinientos y mil años atrás. En el sector central de este paraje se encuentra la “Peña del Medio” (como la llaman los lugareños), una imponente formación con farallones empinados que dificultan el acceso a su cumbre, en donde se asientan trece recintos de piedra.

El acceso al espacio de la cumbre solo se puede efectuar desde un sector específico, ubicado al norte de la peña. El ascenso es muy dificultoso, puesto a que se debe escalar entre grandes rocas, a lo largo de un recorrido casi vertical de unos 25m. Este hecho convierte a la cima en un espacio restringido, aspecto que se enfatiza dirigiendo los sentidos desde el nivel de base de la peña, desde donde no es posible ver o escuchar aquello que acontece en la cima.

A la izquierda: vista general de la Peña del Medio. A la derecha: sector por el que se accede a su cima.

La mayor parte de las construcciones de la cumbre se ubican al filo de la cima, siguiendo la forma de la peña. Estos espacios construidos se encuentran conformados por pequeñas explanadas que han sido bordeadas por muros de roca. Por su especial ubicación y la forma en la que fueron construidas, parecieran constituir verdaderos balcones que ofrecen puntos estratégicos de observación del paisaje, desde donde se puede visualizar con claridad a lo lejos, las quebradas de donde llegan los ríos que se interceptan al sur de la peña, los picos nevados y hacia las proximidades, las vegas y recintos en lo bajo de la peña.

A la izquierda: balcón ubicado al filo de la cumbre de la Peña del Medio. A la derecha: Vista general desde uno de los balcones de la cumbre.

De los doce balcones que logramos identificar, dos de ellos presentan una particular característica: se puede observar entre las rocas que los conforman restos de arcilla que fue colocada a modo de argamasa, otorgándole a estos espacios otro tipo de terminación final.

Mientras las construcciones de tipo “balcón” se ubican siguiendo el filo del acantilado, en la cima destaca una construcción que llamamos “Recinto Central”, cuyas características lo singularizan del resto.

El mismo tiene forma subcircular, no posee techo y presenta una estrecha abertura que permite su acceso. Este muro fue construido en sentido de las agujas del reloj y se destaca a simple vista un conjunto de rocas verticales cuyas funciones comentaremos a continuación.

Recinto central ubicado en la cima de la Peña del Medio

El recinto central y el sol

Según la fecha del año, la salida del sol se efectúa por distintos puntos de la línea de horizonte. A medida que nos acercamos al invierno, la salida del sol se desplaza hacia el norte, mientras que va saliendo cada vez más hacia el sur cuando se acerca el verano.

Uno de los métodos de observación astronómica más frecuentes que se ha documentado hacia la época que estamos estudiando consistía en identificar el punto exacto por donde el sol saldría en una fecha específica. Una vez identificado este punto, se procedía a demarcar desde dónde se tenía que ubicar el observador y hacia dónde debía dirigir la mirada para saber el punto exacto de la salida o la puesta de este astro con respecto a los bordes que conforman la línea de los cerros y montañas.

Así, día tras día era posible identificar cuánto tiempo faltaba para llegar hasta la fecha señalada. Se efectuaron así marcas en el paisaje a través de construcciones arquitectónicas de los más variados tipos, ya que estas podían permanecer durante muchos años en la misma posición. Estas estructuras arquitectónicas formaban un juego visual con un punto específico en la línea de horizonte, por donde el sol debía salir para la fecha esperada.

De esta manera, el cielo, el paisaje terrestre y la arquitectura constituían una verdadera unidad con quienes esperaban, junto al frío característico de la puna, la llegada de fechas especiales para sus actividades rituales y celebraciones.

Utilizamos un software de simulación astronómica para calcular, junto a otros valores, el punto exacto de la salida del sol en distintos eventos calendáricos, hacia el año 1500 D.C. Logramos identificar que, si un observador se ubica en la puerta del Recinto Central, la salida del sol coincide con el punto central entre las dos grandes rocas que se yerguen sobre el muro, quedando conformada una especie de puerta o umbral por donde el sol podía verse salir durante el amanecer.

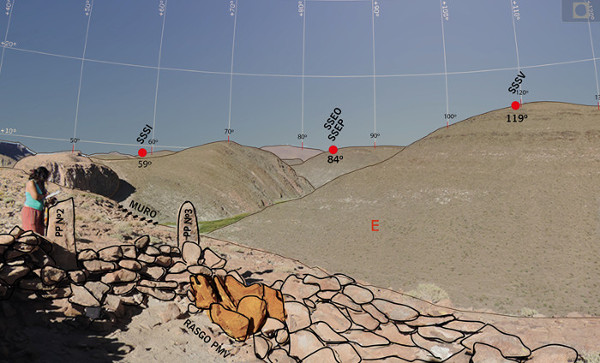

Los puntos rojos indican la posición de la salida del sol durante distintos eventos calendáricos que ocurrieron hace 500-1000 años atrás. SSSI: Salida del sol durante el Solsticio de Invierno. SSEO y SSEP: Salida del sol durante el Equinoccio de Otoño y Primavera. SSSV: Salida del Sol durante el Solsticio de Verano.

Vista general de las dos grandes rocas que se encuentran erguidas en el muro del Recinto Central.

Ilustración de la Salida del Sol durante el Solsticio de Invierno hace unos 500-1000años desde la puerta del Recinto Central.

En la ilustración observamos un esbozo de lo que podría haberse visto desde el recinto central durante la salida del sol del Solsticio de Invierno hace 500-1000 años atrás. Desde la puerta de esta construcción se podía ver entre aquellos dos grandes bloques verticales la salida del sol coincidiendo con el punto exacto donde, a lo lejos, se unen dos montañas.

Pero ahora nos preguntamos cuál fue el rol que desempeñó este espacio en la vida de los antiguos habitantes de Antofagasta de la Sierra. Pues bien, desde la Arqueología estamos interesados en ir más allá de los materiales que analizamos, es nuestra intención conocer las concepciones pretéritas, los principios a través de los que las vidas se rigieron, las festividades y las costumbres ancestrales. En algunos casos, tenemos la posibilidad de contar con documentos que provienen de época de la Colonia, cuando aquellos representantes de la Corona Española se dedicaron, entre otras cosas, a estudiar los pueblos que pretendían colonizar. De estos documentos hay una gran variedad: censos, juicios, cartas, transcripciones de cuentos, mitos y festividades, etc.

La disciplina de la Etnohistoria ha logrado entrecruzar la información contenida en estos documentos históricos con el estudio de sitios arqueológicos. De esta rama del conocimiento nos es posible identificar cierto tipo de información que es difícil de interpretar directamente de los sitios arqueológicos, por tratarse de contenidos que no son directamente interpretables a partir de los materiales. Las investigaciones de Harris y Bouysse-Cassagne nos han permitido conocer, entre otras cosas, que hacia los siglos XV y XVI ya existían concepciones sobre el Universo que eran compartidas por los habitantes del Mundo Andino, como por ejemplo, el Culto a la Pachamama, las prácticas rituales de los antiguos caravaneros a lo largo de sus viajes, el ordenamiento del Mundo en tres sustratos o Pachas, etc.

En estas concepciones del mundo, estas cosmovisiones, podemos entrever aquellos principios que permitían ordenarlo y conocerlo. El vínculo de los Andinos con los elementos del paisaje trascendió su mera materialidad: pues bien, el agua, las montañas, los custodios de los cerros se concibieron como Seres Vivos dotados de ciertas capacidades que permitían el desarrollo normal de la Vida, entrelazados en un contínuum organizado en ciclos.

Estos ciclos estaban pautados por el movimiento de los astros, en particular del Sol. Su inicio se daba en el Solsticio de Invierno, momento en el que era preciso alimentarlo y rendirle culto para que pudieran recomponerse los períodos más fríos y secos y se diera inicio al calendario agrario. Este día, a lo largo de los Andes, se solía esperar la salida o la puesta del Sol según fuera el caso, momento en el que se congregaban los representantes de distintos parajes para dar lugar a la festividad. En ciertas ocasiones, como era de costumbre, se trasladaba al lugar de encuentro a los difuntos, que eran concebidos como miembros activos y respetados de cada colectividad. Allí, entre música y bailes, bebida y comida, se rendía homenaje al Sol, según las costumbres locales.

Desde este punto, nos dedicamos a entrelazar aquella información que obtuvimos de la Peña del Medio en Paicuqui con el bagaje de conocimientos que tenemos sobre las antiguas concepciones andinas.

Nos llamó la atención que este sitio arqueológico se encuentra ubicado en el punto de confluencia entre dos ríos. Antiguamente, aquellos lugares en donde se unían los ríos eran llamados “Tinku” –igual que el nombre de la danza que actualmente observamos entre nuestras calles-. Estos espacios eran conocidos porque allí se celebraban rituales para expiar los males y las enfermedades. En el Cuzco existió un Tinku muy importante ubicado en las proximidades del templo Coricancha, lugar donde se reunían para efectuar el ritual de la Situa, entre otros.

Consideramos por ello, que el punto de unión de los ríos Curuto y Punilla debió haber dotado de cierto significado especial a aquel espacio donde se construyó posteriormente este observatorio astronómico.

Imagen satelital: se observa la Peña del Medio y el punto de confluencia entre los ríos Punilla y Curuto (Tinku de los ríos).

La palabra Tinku también quiere decir “encuentro de mitades o de opuestos”, un aspecto que consideramos relevante para interpretar cuál fue la función de aquellos balcones que se ubican sobre el filo de la cumbre y acompañan al Recinto Central. Es entonces cuando notamos que la Peña del Medio se encuentra ubicada en un punto estratégico que permite unir los caminos que conectan la Puna con los salares del norte y los Valles Calchaquíes. Si tomamos en cuenta que esta ubicación es estratégica en relación a las vías de circulación que conectan distintas regiones y que este lugar fue un escenario de prácticas culticas vinculadas a la celebración del Sol y del inicio del año nuevo agrícola, pensamos en la posibilidad de que aquellos balcones ubicados en la cumbre hayan sido ocupados por distintos actores sociales que participaron de esta ceremonia, mientras aguardaban la llegada del astro. Esto resulta interesante al pensar que el ascenso debe haberse dificultado aún más si se efectuó durante la noche o la tarde anterior, ya que la poca disponibilidad de luz debe haber significado un esfuerzo agregado para escalar hasta la cima.

Las investigaciones que se realizaron en otros sitios de Antofagasta de la Sierra (Punta de la Peña y Peñas Coloradas) nos permiten conocer sobre las prácticas vinculadas a los Ancestros del lugar. Sabemos, sobre investigaciones del equipo de Aschero del que formamos parte, que una de las formas de depositar los cuerpos de los difuntos era sobre pequeñas cámaras y oquedades con pisos revestidos por arcilla, donde descansaban mientras no se los estaba transportando de un lugar a otro. Nos resulta interesante este dato ya que dos de los doce balcones que identificamos en la cumbre de la Peña del Medio presentan este mismo preparado con arcilla. Por ello consideramos que aquellos que subieron a esperar la salida del Sol durante el Solsticio de Invierno pueden haber llevado a sus Ancestros con ellos y haberlos depositado en estos espacios especialmente destinados para este fin.

De esta manera vemos cómo se entrelazan los rasgos del entorno natural con las construcciones y los diversos actores sociales hacia el año 1500 D.C. La especial ubicación de esta peña próxima a un Tinku entre dos ríos y su estrecha relación con los caminos que unen distintos sectores del noroeste argentino y norte chileno, así como la disposición de la peña en relación a la salida del sol durante eventos calendáricos de especial importancia, hicieron de este un espacio apropiado para la congregación de aquellos venidos de distintos sectores junto a sus ancestros. La arquitectura se funde entonces con el paisaje y con las prácticas sociales para delimitar aquellos espacios desde donde el Sol podía esperarse, mientras que el Recinto Central delimitaba el tiempo y el espacio exactos para la celebración. Así, hace aproximadamente quinientos años, quien se situara en el lugar indicado de esa cumbre podía medir el tiempo (¿y manejarlo?) y experimentar el encuentro ansiado con el sol.

NOTAS

1 Instituto de Arqueología y Museo (IAM) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

2 Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES- UNT- CONICET-, Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

*e-mail: chuen@live.com.ar

BIBLIOGRAFIA

-Aschero, C.A., R. Zurita, M.G. COlaneri y A. Toselli. 2002. El bebé de la Peña. En Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Córdoba pp 329-338.

-Barraza Lescano, S. 2013. Tincu y pallca: lugares de encuentro en el territorio Inca. Publicación digital en: http://qhapaqnan.cultura.pe/sites/default/files/articulos/154849781-Tincu-y-Pallca-Lugares-de-Encuentro-en-El-Territorio-Inca.pdf // Consultado en Agosto, 2018.

-Bouysse-Cassagne, T. 1987. La identidad aymara: aproximación histórica siglo XV- siglo XVI

-Cohen, M.L. 2014. Miradas desde y hacia los lugares de poder. Antofagasta de la Sierra entre ca 1000 y 1500 años DC. Arqueología 20(1): 47-72.

-Cohen, M. L., & Ponce, A. (2016). Paisajes ensamblados: Cielo y Tierra en Paicuqui, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, pp. 2461–2468. (Serie Monográfica y Didáctica, Vol 54. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán). Argentina.

-Harris, O. y Bouysse-Cassagne, T. 1988. Pacha: en torno al pensamiento aymara. En Raíces de América, El Mundo Aymara, compulado por X.Albó, pp217-281. Alianza Editorial. Madrid.

- Iwaniszewski, S. 2001 Astronomía, materialidad y paisaje: reflexiones en torno a los conceptos de medio ambiente y de horizonte. Boletín de Antropología Americana 37:217-240

-Martel, A.R. 2014.- Aguas Calientes. Evidencias directas de tráfrico caravanero entre la Puna meridional y el Valle Calchaquí. Estudios sociales del NOA 13: 103-124.

-Martel, Á., Cohen, L., Puente, V., Martínez, S., Ponce, A., Lépori, M., Juárez, V.; Urquiza, S.; Elías, A.; González Baroni, L.; Porto López, J. y Desimone, M. 2017. Proyecto: Producción, interacción y reproducción social durante el Segundo Milenio de la Era en las Quebradas de la Microrregión de Antofagasta de la Sierra (Catamarca Argentina) - PICT 2015-2067. Actas de las XIII Jornadas de Comunicaciones y V Interinstitucionales. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y la Fundación Miguel Lillo. Universidad Nacioal de Tucumán.

-Ponce A, y Cohen, M.L. 2018. Esperando a que salga el sol. Arquitectura y percepción en Paicuqui, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Actas del VII Congreso Nacional de Arqueometría. Serie Monográfica y Didáctica, Publicación de la Facultad de Ciencias Naturales e Intituto Miguel Lillo. ISSN. 0327-5868. Argentina.

AGRADECIMIENTOS

Al proyecto PICT2015-2067, Dirigido por el Dr. Álvaro Martel. Al Dr. Ricardo Moyano por la formación y asesoramiento en Arqueoastronomía. A Doña Virginia Fabian por permitirnos trabajar en Paicuqui.

*Agustina Ponce. Tesista de la Carrera de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales, UNT. Miembro Instituto de Arqueología y Museo (IAM) Fac. Cs.Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

*María Lorena Cohen, Doctora en Arqueología. Miembro del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES- UNT- CONICET-, Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

*e-mail: chuen@live.com.ar

|